【そんなこと可能なの!?】袋穴・止まり穴へのめっきについて

- 公開日:

皆様、こんにちは。株式会社三和鍍金の武藤と申します。

今回は【そんなこと可能なの!?】袋穴・止まり穴へのめっきについて解説していきたいと思います。

「袋穴・止まり穴ってめっきが入らないのでは?」「そもそも袋穴・止まり穴って何」

「なぜめっきがのらないの?」様々な疑問にお答えしていきます。

株式会社三和鍍金では袋穴・止まり穴へのめっきも対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

それでは見ていきましょう。

目次

袋穴・止まり穴とは?

そもそもめっきに限らず工業や製造の分野で聞く【袋穴・止まり穴】とはどういったものなのでしょうか。

袋穴は・止まり穴は一言でいうと貫通していない穴のことです。

穴の内側が凹んでいるような形状をしていることが特徴です。

わかりやすい例でいうと皆様は木製家具をご自身の手で組み立てられた経験はありますでしょうか。

最近はホームセンター等で木製家具を買うと「組み立てはご自身でやってくださいね」これが一般的ではないでしょうか。

私は机や本棚、ベッドに至るまで様々な木製家具を自分で組み立てたことがあります。

その際にボンドを入れる穴ありませんでしたか?片方に木工用ボンドを入れその穴にダボといわれるものを組みあわせる。

そうです!そのボンドを入れる穴こそ袋穴です!!

イメージ出来なかった人のために画像を載せておきますね。

このように袋穴・止まり穴は様々な製品に使われていたりします。

製品形状によっては必須になります。

袋穴・止まり穴がおわかりいただいたところで少し話を戻しましょう。

次に、なぜそんな袋穴や止まり穴にめっきをするニーズを見ていきましょう。

袋穴・止まり穴へめっきするニーズとは?

さて、金属製品へめっきするニーズや目的は過去の記事で解説していますが

わざわざ袋穴内部までめっきをする目的はどんなところにあるのでしょうか。

そもそもめっきは耐食性や意匠性を付与したりと様々な意図があってするものです。

袋穴や止まり穴にめっきをする目的も同じです。

製品を使用するうえでなにかしらの不都合があり通常難しいとされている

袋穴や止まり穴までめっきをしたいのです。

ここでは一概にはその目的は断定することは出来ません。

なぜなら、その理由は製品形状や使用環境等のニーズによって様々だからです。

ただし、何か一例を上げないと釈然としませんよね。。

それでは一例を挙げてみます。

例えば金属で出来た試験管見みたいなものがあったとします。

試験管は皆さんお分かりですね。一応画像を張っておきます。

これが金属で出来ていると皆さん想像してください・・

そうこの試験管、通常の工法でめっきを処理すると内部の底部まではめっきが行き届かず

無めっき状態になってしまいます。

そこから錆が発生し腐食し始めたらどうでしょう。

大変ですよね…

そこで、内面までしっかりとめっきがしてある状態にしないと「モノ」としての価値が見出せません。

そんな時に初めて内面までめっきをしなければいけないケースが生まれるのです。

他にも電気伝導性を求める製品だとすると内部までしっかりとめっきがされていないと

電気の導電不良が発生し、本来の機能が発揮されない事態になってしまいます。

このように、その用途によってニーズは様々になります。

めっきを依頼される方でコップ形状の製品に「これにめっきしてください!」と依頼し、

内面までびっしりと均一にめっきがつきまわっている状態をイメージして

ご依頼いただくお客様がいます。

しかしながら、電気めっきでめっき処理を行っている以上、

そう簡単には内面までめっきが出来ないのが実態です。

無論、お金と時間をかければ出来ないことはないと思いますが難しいのです。

すみません・・

私もこの業界に関わる前や工法やめっきに関して無知の頃には

「そんなこと知らないよ!「なんで出来ないの!」

「そんなお金かかるの?」と思っていたに違いありません・・・

その際に、めっき屋さん側がお客様側に十分に説明をする必要がありますね。

依頼する側と依頼される側、両方が気持ちよく仕事をするうえで大事ですね。

もちろん、そんな困りごとや相談事は弊社にお話しください!

今まで袋穴や止まり穴へのめっきをするニーズについてお伝えしてきましたが

実はこの袋穴、止まり穴へのめっき、とても難しいのです。

次に、なぜ袋穴、止まり穴へのめっきが難しいとされているのかを見ていきましょう。

なぜ袋穴へのめっきが難しいのか?

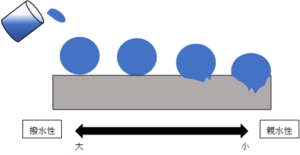

通常、電気めっきでめっき皮膜を析出する場合、電気を用いてめっき処理を行っていくのですが

前述したようにめっきをしたい製品がコップ形状のように凹形状になっていると

その内部まで電気が行き届かずめっき皮膜をうまく析出することが出来ないのです。

または、口径が狭いケースだと袋穴の底部まで液が入らなかったり、

奥に入った液が抜けづらくこちらもめっき不良につながってしまいます。

2つほどよくある原因を挙げるとすると

1.内部まで電気が届きづらい

2.内部までめっき液が入りづらく液が滞留している状態

上記二つの対策例として挙げるとすると

1.補助極を使用し内部まで電気が届くようにしてめっき皮膜を内部まで析出させる

2.製品に穴を空ける加工を追加工で行いえ液の循環を行う

ただし、この二つも完璧な対策と言えません。

1つめは口径が狭く補助極が入らなかったらどうでしょう。この工法では物理的に不可能になってしまいます。

2つめは製品自体に穴を空けるというものですがまずそもそもそんな簡単に製品の設計変更が可能でしょうか。

また、凹形状の内部まで貫通する穴を空けてしまえば製品に液をためておきたい必要性があった場合、

途端にその製品としての価値が無くなってしまいます。

また、穴を空けて際にバリが残ったりする可能性もあり脱落する問題となる可能性もあります。

このように対策は考えれますがそう簡単にはいかないのが袋穴、止まり穴へのめっきです。

また、対策をするということは追加での工数が発生してくる可能性が非常に高いため、

納期やコストも上がってしまうというのが実情になってきてしまいます。

では、どうすればよいのでしょうか。

そんな時は一度当社に相談してみてください。

お客様のご要望通りとはいかないかもしれませんが、お客様にとってベストなご提案をさせて頂きます。

袋穴・止まり穴へのめっきが出来る技術での未来への広がり方とは

ここまで袋穴、止まり穴へのめっきについてお伝えしてきました。

袋穴、止まり穴へのめっきするニーズや技術的課題、対策方法等をお伝えしてきましたが

この袋穴、止まり穴へのめっきは技術的革新が出来る技術だといえます。

現段階ではこの袋穴、止まり穴へのめっきは日本全国で見ても得意としているめっき屋さんは数少ないです。

より複雑形状なものに細部までめっきをすることが出来れば技術力が上がり、ものづくりを底上げできるといえるでしょう。

細かな注射針や端子等の内面までめっきがつけたいニーズにも対応が出来ます。

もちろん、当社でも対応できるものとどうしても難しいものがありますが一度ご相談ください。

幅広いネットワークも同時に駆使しながらお客様にとってベストなご提案をさせて頂けるように致します。

今回も最後までお付き合い合頂きありがとうございました。

執筆者プロフィール

- 代表取締役

-

株式会社三和鍍金に入社後、経営難に陥っていた会社再建に取り組む。

経費削減、業務改善、人材育成に取り組み1年でV字回復させる。

その後、営業手法の業務改善を行い、売上高増加、年間新規取引100件を達成

柔軟な発想や行動力を持ち味に現在は表面処理を通しての新規事業に着手中。

最新の投稿

- 2025.4.5メッキライブラリ【そんなこと可能なの!?】袋穴・止まり穴へのめっきについて

- 2023.9.4環境・SDGs【メッキ液が売れる!?】有価物買取

- 2023.8.29環境・SDGs【塗膜を剥がす!?】塗装の剥離について

- 2023.8.24環境・SDGs【需要が多い!?】メッキの剥離について